Tahun 2002, saat Uli Kozok pertama kali melihat secara langsung naskah Melayu Tua dari Kerinci, yakni Naskah Tanjung Tanah, di kampung pinggir Danau Kerinci; saat itu pula saya masih dalam tahap mula melihat dan melahap aneka kuliah pengantar Ilmu Sejarah di Yogyakarta. Tentu saja, hingga saya lulus kuliah, saya tidak kenal siapa itu Uli Kozok.

Seingat saya, tahun 2015 itu saya sempat bertanya: “Mengapa bukan orang Kerinci sendiri yang membuka naskah itu, kok malah orang luar yang berhasil membuka dan menulisnya? Mengapa orang kita sendiri dipersulit oleh nenek moyang dengan kramat dan ritual terhadap pusaka termasuk naskah, sedangkan orang luar kok dimudahkan?”

(Belakangan ini, saya baru tahu, bahwa pada tahun 1999 Uli Kozok pertama kali ke Kerinci, bersama koleganya dari Universitas Auckland, Drs. Eric van Reijn, menemui Sutan Kari [tokoh masyarakat Kerinci] dan Fauzi Siin [Bupati Kerinci], yang kemudian secara spontan, kata Uli Kozok, ia ditawarkan bantuan oleh pemerintah daerah untuk penelitiannya, seperti menyediakan mobil dinas, menanggung biaya penginapan selama 2 minggu, mengajukan staff yang memudahkan urusan seputar penelitian, dan sebagainya.)

Seingat saya, tahun 2015 itu saya sempat bertanya: “Mengapa bukan orang Kerinci sendiri yang membuka naskah itu, kok malah orang luar yang berhasil membuka dan menulisnya? Mengapa orang kita sendiri dipersulit oleh nenek moyang dengan kramat dan ritual terhadap pusaka termasuk naskah, sedangkan orang luar kok dimudahkan?”

(Belakangan ini, saya baru tahu, bahwa pada tahun 1999 Uli Kozok pertama kali ke Kerinci, bersama koleganya dari Universitas Auckland, Drs. Eric van Reijn, menemui Sutan Kari [tokoh masyarakat Kerinci] dan Fauzi Siin [Bupati Kerinci], yang kemudian secara spontan, kata Uli Kozok, ia ditawarkan bantuan oleh pemerintah daerah untuk penelitiannya, seperti menyediakan mobil dinas, menanggung biaya penginapan selama 2 minggu, mengajukan staff yang memudahkan urusan seputar penelitian, dan sebagainya.)

Tentu saja, rekan saya yang pengajar bahasa Indonesia itu sempat mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan saya, tentang mengapa bukan orang Kerinci sendiri yang melakukan penelitian. Apa karena mereka mengalami hambatan budaya mistis?

Belum sempat rekan kerja saya itu mencari jawaban, saya sudah memberondong lagi dengan pertanyaan yang simplifistis dan cenderung sinis. “Mengapa nenek moyang kita suka mengkramatkan termasuk naskah, sehingga kita menjadi tidak punya pengetahuan tentang naskah itu sendiri?”, begitu kata saya, kurang lebihnya, tahun 2015, kepada sang kawan.

“Ini sama saja, seperti, mengapa sejarawan atau peneliti asing, seperti MC Rickleff, baru boleh membuka naskah Kraton Jogja yakni Serat Raja, sedangkan orang [kawula] Jogja sendiri tidak boleh membacanya kecuali sebatas mengkramatkannya saja, dengan berbagai sesajen?”, begitu lagi pertanyaan saya saat itu.

Tentu saja, rekan saya sempat terdiam.

Yah, dalam buku berjudul “Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!”, Prof. Bambang Purwanto (2006:91-92) menulis, “Serat Surya Raja” merupakan naskah tertua milik Kraton Yogyakarta, yang ditulis pada zaman Sultan Hamengkubowono I. Menurut Bambang Purwanto, kecuali para Sultan, orang awam tidak dapat mengakses naskah itu. Baru sekitar tahun akhir 1960-an atau awal tahun 1970-an, atas izin Sultan Hamengkubuwono IX, orang luar keraton yang dapat membaca “Serat Surya Raja” adalah MC Ricklef, sejarawan Barat yang banyak menulis tentang Yogyakarta.

Meski demikian, MC Ricklef juga harus siap untuk merasa banyak kehilangan waktu, sebab, sejak naskah itu dikeluarkan dari bangsal Prabayeksa ke bangsal Manis, proses pembacaannya melalui iringan ritual, termasuk pemberian sesajen, dan juga hanya bisa dilakukan pada hari-hari baik tertentu saja. Begitu, tulis Bambang Purwanto.

Waktu masih kuliah, mungkin tahun 2007, saya pun sempat bertanya-tanya sendiri, “Kalau bukan sejarawan asing macam MC Rickleff itu, apakah akan mungkin orang Jawa sendiri yang akan membuka dan menulis sejarahnya dengan merujuk pada “Serat Surya Raja” itu? Entah sampai kapan? Mengapa MC Rickeff?”

(Tentu saja, saya tidak tahu, bahwa ada abdi dhalem Kraton, yang berpangkat juru tulis, yakni Selo Sumarjan, juga atas izin Sultan IX, pertama kali membeberkan isi naskah tentang aneka struktur jabatan Kraton yang rumit itu, kepada Cornell University.)

Kembali ke September 2015, ketika saya bertanya, mengapa bukan orang Kerinci sendiri yang membuka naskah dan malah orang asing yang dimudahkan dan diizinkan, kawan saya yang kelahiran Kerinci ini akhirnya mengakui bahwa naskah Tanjung termasuk naskah keramat.

Lagi-lagi, saat itu, saya kian buas bertanya: “Mengapa dianggap keramat atau dikeramatkan?”

Sungguh, lebih lanjut, saya sempat bertanya: “Mengapa ketika saya membaca dan mengkaji Al Quran, saya cukup mengambil wudhu saja, tidak lama, tak perlu sesajen dan ritual macam-macam, mudah ‘kan? Padahal Al Quran lebih tua daripada naskah Incung itu? Al Quran tidak minta dikeramat-keramatkan amat dalam membukanya, kok? Nah, kalau soal keramat, mana yang hebat antara Al Quran atau naskah Kerinci itu? Kalau gitu, mengapa lebay amat buka naskah bukan kitab suci itu?”

Tentu saja, kawan saya yang pengajar bahasa Indonesia dan orang Kerinci, serta beragama Islam ini, gelagapan juga dengan pertanyaan begini. Pasti, sebagai muslim, dia sudah terdoktrin menerima Al Quran sebagai kitab suci tertinggi, tetapi dia mungkin tidak menduga kalau saya mendudukan naskah Kerinci secara dikotomis begitu. Alangkah jengkelnya, kalau naskah Kerinci yang sakti-keramat harus diadu-bentur dengan Al Quran yang mukjizat. Wow, keramat vs mukjizat?

Kini, saya harus berusaha menjawab sendiri pertanyaan saya itu. Cara gampangnya, secara teologis, Al Quran, sebagai kitab suci memang dijamin Tuhan langsung akan dijaga keasliannya. Secara teknis, Al Quran bisa dicetak bebas dan sebar luas secara mudah serta akan sulit dengan alasan apapun untuk dimusnahkan, karena kitab ini sudah menjadi milik internasional. Lha, naskah Incung atau Surat Tanah Tanjung, itu tidak dicetak dengan mudah, tidak dijamin oleh Tuhan, ia hanya bersifat lokal (Kerinci) atau regional (Melayu) pada abad ke-14, yang ternyata kelak mendapat “ancaman” pemusnahan oleh tafsir atas naskah internasional yang dibawa pedagang asing, yakni kaum Muslimin, paling tidak abad ke-18. Wajar saja, hanya dengan cara disimpan dan dikeramat, naskah lokal dan regional ini selamat. Kalau Al Quran dibakar atau tenggelam di laut, atau tertimpa runtuhan tanah gempa, tetap saja, Al Quran sebagai barang cetakan yang telah menyebar, dapat dicari penggantinya. Ternyata, suku Kerinci yang telah menganut Islampun, masih tetap mencoba menjaga naskah tersebut. Begitu saja?

Sebagian jawaban saya itu, juga hasil sedikit renungan setelah membaca sedikit pula hasil penelitian Uli Kozok yang berjudul “Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah. Naskah Melayu Yang Tertua” (2006), terjemahan Romo I Kuntara Wiryamartana, Achadiati Ikram, dan kawan-kawannya.

Bagaimana menandakan naskah itu sebagai naskah Melayu tertua?

Uli Kozok menulis, pada awal abad ke-17, bahasa Melayu sudah digunakan oleh penjajah Eropa (Belanda dan Inggris) sebagai bahasa pengantar di bidang administrasi dan komunikasi dengan “pribumi” di seluruh kawasan jajahannya. Hah, “pribumi”?

(Betul Win, “pribumi”, entah terjemahan kata Inggris yang mana)

Nah, bahasa Melayu yang digunakan Eropa dan “pribumi” pada masa itu, merupakan bahasa Melayu yang kosakatanya sudah banyak dimasuki kata dari bahasa Persia dan Arab atau dipengaruhi dunia Islam.

Sementara itu, apakah Naskah Tanjung Tanah dari Kerinci ini memakai bahasa Melayu yang sudah terpengaruh Islam?

Nah, ini yang hebatnya Uli Kozok. Dalam tahapan penelitian sejarahnya, setelah melewati tahap heuristik (pencarian naskah dan penemuannya), ia melakukan tahap verifikasi yang teliti dari dua arah sekaligus, yakni tidak hanya verifikasi atau kritik internal saja, tetapi juga kritik eksternal (uji karbon).

Ceritanya bagaimana?

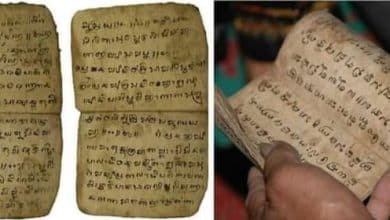

Uli Kozok mengetahui, bahwa Dr. P. Voorhoeve (Batakologi dari Belanda) yang tahun 1941 menemukan naskah ini, dan Prof. Poerbatjaraka—mereka hanya menyebut aksara dalam Naskah Tanjung itu sebagai aksara Jawa Kuno.

Selanjutnya, untuk menafsirkan usia naskah Tanjung Tanah beraksara Incung ini, Uli Kozok sempat berkonsultasi dengan empat pakar palaegrafi. Dua orang pakar menyebut naskah Kerinci ini beraksara dan berusia dari abad ke-13 sampai abad ke-15, sedangkan dua pakar lainnya menganggap ini berasal dari abad ke-17 atau abad ke-18.

Oleh karena keempat pakar itu hanya berdasarkan tafsir teks, tanpa disertai bukti yang dianggapnya kuat, maka Uli Kozok melakukan cara alternatif, yakni pengujian dengan metode penanggalan radiokarbon. Suatu uji ilmiah usia naskah yang belum pernah dilakukan kepada naskah Nusantara.

Pada Mei 2003 di Kerinci, Uli Kozok meminta kepada pemilik naskah secuil sampel dari halaman kosong, kemudian dikirimnya ke Rafter Radiocarbon Laboratory di Wellington, New Zealand. Hasil laboratorium tanggal 18 November 2003, membenarkan dugaan Dr. Voorhoeve bahwa usia naskah Kerinci ini sebelum Islam masuk ke Nusantara. Nah, uji laboratorium inilah, dalam tahap penelitian sejarah, disebut dengan kritik eksternal.

(Hal ini mengingatkan saya pada kontroversi kain kafan Turin di sebuah gereja, yang dianggap sebagai pembungkus jenazah Yesus yang wafatnya sekitar tahun 30 M. Kain itu pertama kali diperlihatkan pada tahun 1353 kepada publik. Pada tahun 1989, ada ilmuwan yang melakukan uji periodesasi karbon. Hasilnya, kain kafan itu dinyatakan usia berasal dari tahun 1260-an atau 1390-an, bukan tahun 30 Masehi. Lihat Rhiannon Lassiter, 2001: 6)

Setelah kritik eksternal, Uli Kozok juga melakukan uji atau kritik internal alias melihat isi naskah dengan tanda-tanda waktunya. Ada lima tanda itu.

- Di dalam teks Naskah Tanjung Tanah tidak ditemukan kata serapan dari Bahasa Arab. Artinya, naskah ini ada sebelum Islam. Padahal, baru abad ke-16, bahasa Melayu padat kata serapan bahasa Arab.

- Nama Maharaja Dharmasraya dua kali disebut dalam naskah itu. Sementara itu, Dharmasraya disebut oleh beberapa sumber sejarah lain, hidup pada abad ke-13 dan/ atau abad ke-14. Kata Uli Kozok, ini pertanda kuat, Naskah Tanjung ditulis sebelum abad ke-15.

- Dalam kata pengantar dan penutup naskah memakai bahasa Sansekerta yang memuja Maharaja Dharmasraya. Sesuatu yang berbeda dari teks Melayu zaman Islam.

- Dalam naskah itu, selain aksara pasca-Pallawa, juga terdapat aksara surat incung. Hal ini merupakan tanda bahwa naskah Tanah Tanjung lebih tua dari semua naskah Kerinci yang dikenal selama ini.

- Naskah Tanah Tanjung bertanggalkan tahun Saka, bukan tahun Hijriah.

Demikianlah 5 tanda sebagai tahap kritik internal terhadap teks atau naskah yang dilakukan oleh Uli Kozok. Saat naskah itu lahir, Kerinci atau pedalaman Jambi dan Sumatera Barat merupakan daerah kaya akan hasil hutan, pertanian, dan emas, sehingga ia tidak terlepas dari dialektika perpolitikan dan perdagangan laut orang hilir Sumatera.

Dalam pemerintahan tradisionalnya, orang Kerinci tidak mengenal sistem terpusat melainkan lembaga “Mendapo” atau konfederasi kampung, sesuatu yang telah ada sejak zaman Hindu. Walaupun kemudian Suku Kerinci berhubungan sebagai vassal terhadap kesultanan Islam Jambi yang berkuasa di pesisir, mereka tidak selalu patuh kepada Sultan.

Ketika Sultan Jambi mengimbau para depati di Kerinci untuk meninggalkan kepercayaan pra-Islam dan memeluk agama Islam dengan menerima hukum syariah, mereka tidak serta merta menerimanya. Ada surat di “Mendapo” yang bertulis abad ke-18, yakni tahun 1776 dan 1778, yang memuat permintaan Sultan Jambi agar orang Kerinci menghentikan kebiasaan yang berlawanan dengan Islam, seperti minum tuak dan arak, serta pesta diiringi musik dan tari-tarian. Baru pada abad ke-19, suku Kerinci memeluk Islam secara massal. Begitulah tulis Uli Kozok.

Saya kira, Islam yang diterima orang Kerinci lebih bercorak Islam sufistik yang cenderung lunak kepada hal mistis. Islam Nusantara. Andaikata Islam datang sebagai agama berpola Wahhabi, mungkin naskah Tanjung Tanah abad ke-14 yang merupakan hukum agraria berlaku semasa atau setelah pemerintahan Adityawarman (1347-1377 M) ini akan dimusnahkan. Ternyata, orang Kerinci masih mengkeramatkannya, karena aksara Incung sendiri, merupakan perwujudan budaya alam dan kepercayaan sebagai identitas orang Kerinci.

Tradisi hormat dan keramat itu merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan naskah pra-Islam yang berisi identitas asli orang Kerinci. Al Quran aman karena terdapat di belahan dunia manapun dan penghafal Quran ada di mana-mana, sedangkan naskah pra Islam ini tidak aman karena bahan naskah terbatas, apalagi bahasa asli Kerinci berlahan mulai terdesak oleh pengaruh Islam.

Syariat atau agama Islam datang dari raja ilir, yakni sultan, yang bersilsilah keturunan Paduka Berhalo, mungkin orang Turki, yang tentu saja bukanlah “pribumi” daripada suku Kerinci.

Bukanlah Gubernur Jambi, melainkan gubernur daerah lain, yang bilang orang pribumi tertindas kaum kolonial. Tetapi gubernur itu lupa atau tidak tahu, sebelum era kolonial, pribumi sudah merasa ditindas oleh kekuatan perdagangan laut yang didominasi orang India kemudian orang Arab. Ada periode penjajahan orang Hindu dan penjajahan orang Islam kapitalis di laut itu—kalau meminjam istilah Datuk Ibrahim alias Tan Malaka di bukunya “Madilog”.

Orang pribumi Kerinci punya tradisi keramat, untuk memperpanjang dokumentasi budaya mereka dari desakan syariat.

Jam 08.00 WIB, hari Minggu ini, InsyaAllah, saya akan menyimak uraian Uli Kozok tentang naskah Nusantara dari Melayu tertua dibandingkan naskah Surat Raja Ternate, yang merupakan naskah asli pribumi, yakni orang Kerinci, keturunan Proto Melayu.

Kata kawanku, yang kini menjadi abdi dhalem Keraton Yogyakarta dan guru bahasa Jawa, yakni Setya Amrih Prasaja, kurang lebih bertuah atau berkeluh kesah: “Kalau mengaku pribumi, dia harus tahu aksara pribumi atau Nusantara.”

Jadi, Anda tidak usah belagu ngaku-ngaku pribumi kalau tidak menguasai atau minimal mengenal aksara pribumi, misalnya aksara Incung; apalagi tahunya hanya tahu huruf Latin dari kolonialis Eropa dan huruf Arab dari kapitalis Arab.

(Istilah kapitalis Arab itu, saya ambil pinjam dari sejarawan berdarah Betawi, JJ Rizal)

Jambi, Minggu 22 Oktober 2017.

*Penulis merupakan pengamat sejarah